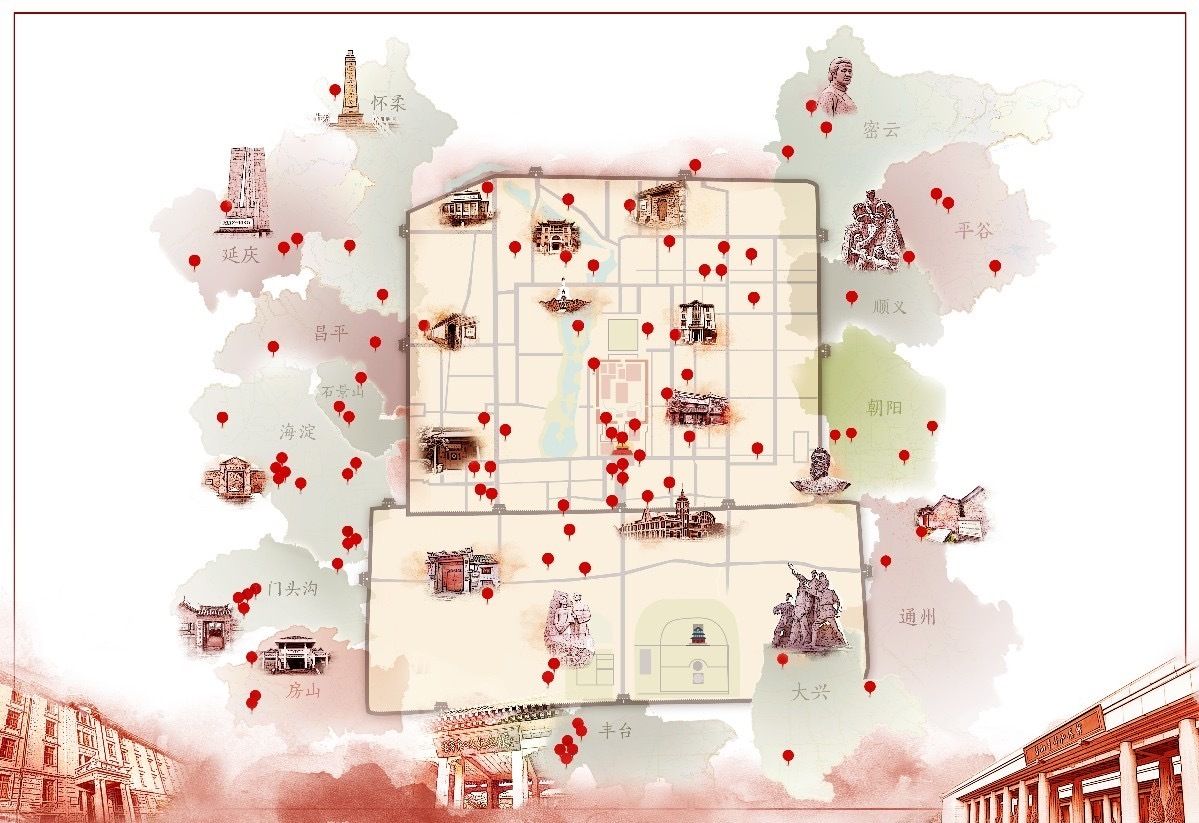

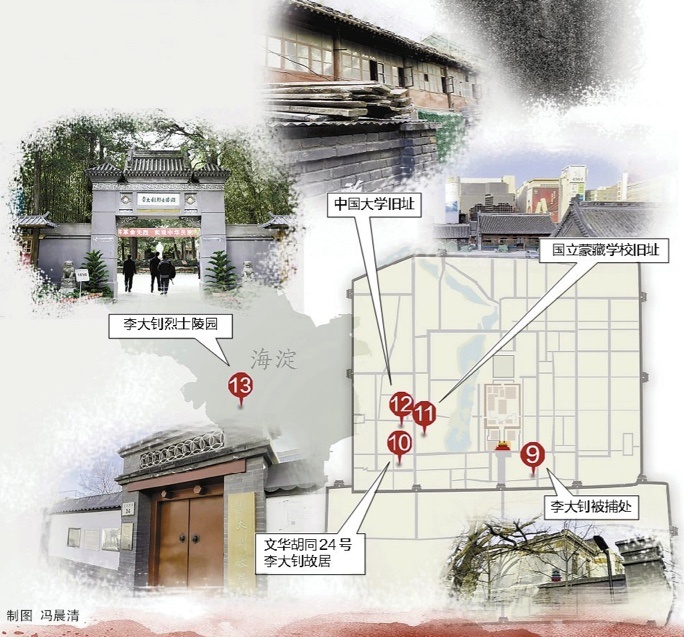

2021年1月5日,《北京晚报》在《京畿红迹——点亮北京的100个红色地标》中,以地图的形式为读者呈现出100个红色地标,引起读者的广泛关注。

本期“李大钊的革命生涯”中探访的第五处红色地标,是李大钊烈士陵园。李大钊烈士陵园与李大钊被捕处、李大钊故居、国立蒙藏学校旧址、中国大学旧址、北大红楼等红迹一起,基本上反映了李大钊在北京的生活与工作轨迹。

李大钊在北京的生活与工作轨迹

京畿红迹:李大钊烈士陵园

苍松翠柏葬英烈

1927年4月28日,李大钊在位于北京西交民巷的京师看守所英勇就义。之后,他的灵柩停放在宣武门外的一个庙宇内整整6年,直到1933年4月,在数百学生、工人、学者的送别之下,李大钊的遗体被送至香山万安公墓。

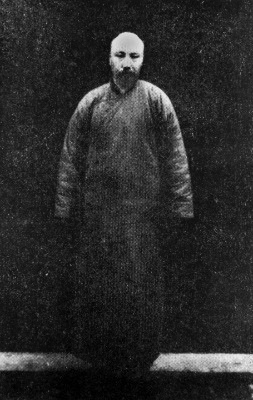

就义前的李大钊一袭长袍,目光深邃,态度从容。(供图:新华社)

李星华在《回忆我的父亲李大钊》中这样记述:“当我们走到父亲的墓地时,只见墓边的小路上,躺着一块新的石碑,碑面朝天,碑头上镌刻着的鲜红的镰刀锤头,在阳光下闪闪发光。碑文的下款,署名革命群众团体。”

这块碑为艾叶青石质,高183厘米,宽46厘米,厚16厘米。碑首刻有一颗红五角星,五角星中央刻有镰刀锤头。碑的正面竖刻“中华革命领袖李大钊同志之墓”,背面刻有碑文。背面碑文如下:李大钊同志是马克思列宁主义最忠实最坚决的信徒,曾于一九二一年发起组织中国共产党的运动,并且实际领导北方工农劳苦群众,为他们本身利益和整个阶级利益而斗争!

李大钊烈士陵园举办的“公众开放日”中,李大钊的长孙女李乐群讲述李大钊的“初心与家风”。(摄影:阎彤)

这块石碑在白色恐怖的年代不能立在烈士的墓前,不得不和烈士灵柩一起葬入地下,直到50年以后的1983年,在建立墓园时,终于得以面世,成为墓园最重要的革命文物。在这块墓碑两侧,是党和国家领导人朱德、陈毅、李先念、林伯渠、何香凝等缅怀烈士的题词。

如今的李大钊烈士陵园建于1983年,当时利用万安公墓的老建筑,年代久远,破损严重,因而进行了大规模的翻修改建工程。现在,李大钊烈士陵园是一座仿古庭院式的木结构四合院建筑。陵园正西房是李大钊生平事迹陈列室,通过大量的图片、实物资料展示李大钊烈士读书、工作、接受和传播马列主义的经历,重点展示李大钊在任北京《晨钟报》总编辑和《新青年》杂志编辑期间发表的《庶民的胜利》《布尔什维克主义的胜利》等文章。

此外,墓园中的展览还展示了李大钊创办《每周评论》、积极领导五四运动、在北京发起组织马克思学说研究会和共产主义小组的情况;陈列室还展出了李大钊在中国共产党成立以后的一系列工作活动经历,歌颂了李大钊作为中国最早的马克思主义者、中国共产党早期领导人,为中国革命事业作出的伟大贡献。